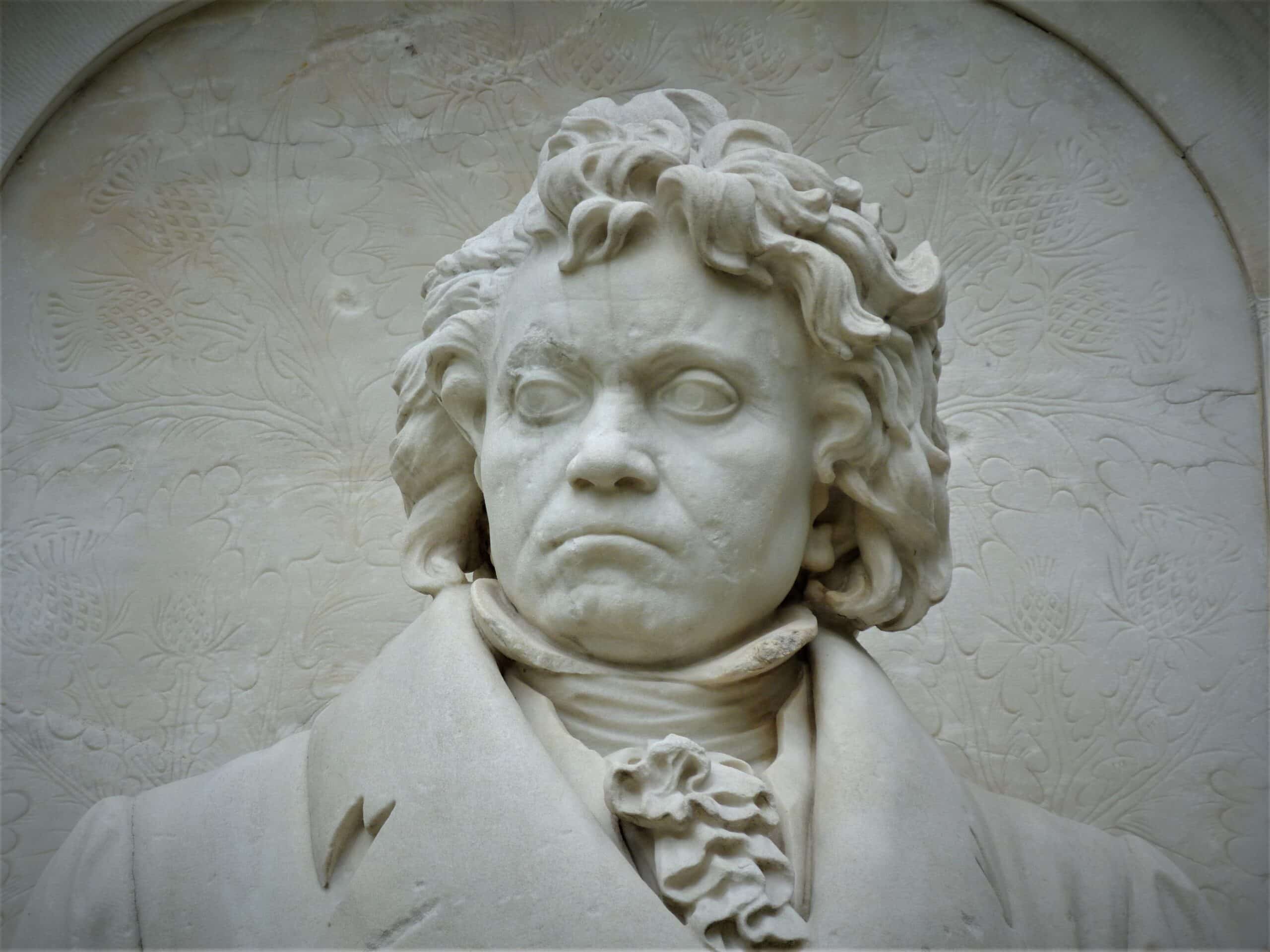

En el año 1985 la Unión Europea adoptó la “Oda a la Alegría” del compositor Ludwig Van Beethoven como su himno oficial, tema musical presente en el cuarto movimiento de la 9° (y última) sinfonía del músico alemán.

La letra de dicho tema es una adaptación del poema “Oda a la Alegría” (en alemán, “An die Freude”) compuesto originalmente por el gran poeta, también alemán, Friedrich Schiller. El tópico central de todo el poema es la alabanza de la Alegría, cuya esencia divina permite a los hombres unirse a pesar de todas las dificultades y a pesar de todas sus diferencias. Es una oda, no sólo al placer y a la eternidad, sino a la humanidad misma. Es un llamado convocante de comunión universal.

La primera parte del poema dice así (traducida al español):

¡Alegría, hermosa chispa divina, hija del Eliseo! ¡Ebrios de furor entramos, diosa celestial, a tu santuario! Tu magia vuelve a unir lo que el mundo había separado, todos los hombres se vuelven hermanos allí donde tus suaves alas se posen.

Y Beethoven no es ni el primero ni el último en adaptar este poema. Su letra estaba muy presente en la mente del pueblo alemán y al ser una composición tan famosa muchos músicos de la época habían tratado de insertarla acordemente en la música.

Sin embargo, Beethoven le dió la forma definitiva. Una vez que se escucha su última obra, resulta imposible separar aquella melodía del poema. Beethoven se ligó a Schiller simbióticamente y mutuamente acentuaron su belleza a dimensiones estratosféricas.

Realmente es una hazaña extraordinaria, pero no sólo porque haya superado a todos sus antecesores y a todos sus ingenuos imitadores, sino por un pequeño y gran detalle: Beethoven compuso su 9° sinfonía estando completamente sordo.

Tenía una enfermedad (cuya esencia exacta es discutida entre los médicos e historiadores) que empezó a sustraer su audición cuando tenía aproximadamente 30 años, llegando a la pérdida total de la escucha rodeando sus 40 años. La peor pesadilla posible para un músico.

Su 9° sinfonía se estrenó en 1824. Es decir, cuando Beethoven contaba con 54 años de edad, con casi una década aproximadamente de sordera absoluta, 3 años antes de su muerte, en 1827.

Las melodías y las notas musicales se encontraban tan injertas en su mente que aún sin poder escuchar absolutamente nada logró componer igual, colocando incluso sus dientes en el teclado para sentir la vibración contrastada de las teclas según la nota que tocaba.

Luego de 6 años de composición, la obra fue estrenada en el Kärntnertortheater de Viena. Beethoven, claro está, no pudo dirigirla. Sin embargo estuvo presente, sentado junto al director de aquella ocasión, Michael Umlauf. Y mientras él dirigía, Beethoven pasaba hoja tras hoja la partitura de su obra a la que no podía escuchar. Ésta era su primera aparición pública desde hacía 12 años.

Cuando la sinfonía llegó a su término, todos los rincones del teatro estallaron en atronadores aplausos…

Y Beethoven, sin embargo, no pudo escucharlos.

Estaba dado de espaldas, aún mirando a la orquesta, absorto, inmerso en su silencio interno sin saber lo que ocurría detrás. La contralto Caroline Unger tuvo que tocarle el hombro para que el compositor se diera vuelta y viera lo que había generado en sus oyentes.

Habían pañuelos y sombreros volando por el aire, rostros enlagrimados y conmocionados. Todos se habían puesto de pie para la alabanza general.

A los reyes, según la costumbre y el decoro, cuando entraban en el salón se les solían dar tres ovaciones de pie.

Ese día, Beethoven tuvo cinco.

Es más, cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, el compositor Leonard Bernstein integró una sinfonía entera de músicos alemanes, mezclando tanto provenientes de la RDA como de la RFA (las dos zonas separadas antes por el muro), y todos juntos tocaron en Berlín la 9° sinfonía de Beethoven, con un ligero cambio: cambiaron “Freude” (“Alegría”) por “Freiheit” (“Libertad”), convirtiendo así la oda a la alegría en la “Oda a la Libertad”, en festejo de la unificación de Alemania luego de tantos años de dolor.

- (Minuto 1:13:22)

Todo esto puede dar lugar a múltiples reflexiones, pero hasta puede ser interpretado de forma metafórica.

La palabra “sinfonía” proviene en su origen del griego (συμφωνία) y viene a significar como la cualidad de todo aquello que suena junto, en concordancia.

Y al fin y al cabo, si lo pensamos, la vida es como una sinfonía. Es tal la complejidad, el orden, el conocimiento y la sensibilidad necesarios para componer y dirigir una que no sólo basta el entusiasmo y el trabajo, sino que es necesario un don, un talento. Es decir, se requiere de una predisposición natural a aquello. Tenemos una vida que vivir, una sinfonía que componer, para la cual se requiere de nada más y nada menos que de vocación.

“Vocación”, a su vez, viene del verbo en latín “Vocare”, es decir, “llamar”. La vocación es un llamado, es Dios que nos convoca a un camino en particular. En palabras del padre Fray Aníbal Fosbery, fundador de Fasta: se descubre la vocación cuando uno se percata de que no se podría ser absolutamente ninguna otra cosa, más que lo que se es.

Beethoven, en este caso, o era músico o no era.

Pero la cuestión es que a esto le sumamos otra cosa: la sordera, las dificultades y el aparente mundo de cabeza que se nos opone a nuestra vocación natural. Porque Dios nos llama y nos guía, pero los obstáculos debemos superarlos nosotros (aunque con su ayuda, claro está). Y hay, en general, dos tipos de obstáculos: los externos (circunstanciales) y los internos (nacidos de nuestra propia interioridad).

En el caso de Beethoven, no tuvo una vida fácil. Su madre falleció cuando tenía tan solo 17 años y su padre tampoco era muy ejemplar. Jonathan Van Beethoven admiraba la vida que se había conseguido el padre de Mozart, Leopold Mozart, sustentada en viajar y viajar con su hijo de corte en corte para que los reyes y príncipes gozasen del extraordinario talento del niño prodigio de Austria.

El padre de Beethoven quiso lo mismo para él, así que forzó las capacidades de su hijo para que así fuera. Quería que su hijo fuera el próximo Mozart.

Practicaban y practicaban horas y horas al piano, y cuando Beethoven se equivocaba, ¡Zas! lo golpeaba en la mano y lo vitupereaba denigrantemente (uno entiende, de este modo, la actitud perfeccionista que estaba tan arraigada en el carácter de Beethoven).

A su vez, el padre de Beethoven padecía de alcoholismo, y cuando en ciertas ocasiones volvía de la taberna, bebido hasta la médula, cogía su cinturón y golpeaba a su hijo sin piedad.

Hay una escena en particular de una película de 1994 llamada “Inmortal Beloved” (“Amada Inmortal”) en la cual se nos muestra, por un lado, a un Beethoven adulto durante la presentación de su última sinfonía, mientras que, por otro lado, a modo de reminiscencias se nos presenta al joven Beethoven, al niño herido y lastimado que escapa por la ventana de su hogar cuando escucha que su padre alcoholizado llega a su casa. El niño baja por la tubería y corre, corre en medio de la noche en pijama y sin calzado, ingresando a un bosque invadido de oscuridad, sólo iluminado por la irregular luz de la luna. En medio de la tensión provocada por el recuerdo pasado y la incertidumbre del presente adulto, reaparece el niño, sumergiéndose en una laguna, acostándose bocarriba mientras flota en las aguas nocturnas. De fondo, la Oda a la Alegría, tocada por la sinfonía del Beethoven adulto, acompañando la contemplación del Beethoven niño en aquellas aguas, que actúan como espejo del cielo estrellado. El dolor y la gloria, unidos entre sí por la música, que supera toda distancia entre el espacio y el tiempo.

- (Minuto 1:35)

Es una escena sublime que nos transmite muchas cosas. Hace eco de aquella frase del pensador francés Jean Paul Sartre:

Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él.

Beethoven no deseaba ser otro Mozart. Beethoven deseaba ser Beethoven, seguir su camino, seguir el llamado que resonaba en su interior.

A los diez años dejó la escuela para dedicarse enteramente a la música y a los doce publicó su primer obra. Poco después comienza a trabajar para el músico Christian Gottlob Neefe, lo que permite que tanto él como sus dos hermanos comiencen, poco a poco, a depender menos de su padre.

Esto nos recuerda que nosotros somos, como el Reino de Dios, semillas, que son plantadas a veces en sitios recónditos e insólitos pero que, de alguna forma, crecen y crecemos, aún sin que nosotros sepamos del todo cómo (cfr Mc 4, 26).

Pero a su vez están las dificultades internas: la sordera.

Tampoco elegimos, como Beethoven, esta dificultad, pero la padecemos. Nos impide escuchar lo que hacemos, y se va acentuando en la medida que va pasando el tiempo. El inicio de nuestra vocación es un simple empujón: una elección fundamental, sea elegir una carrera, sea casarse, mudarse o viajar; la que sea, la hacemos por algo. Vemos, sentimos, sobre todo escuchamos algo: la voz de Dios que nos guía y nos señala el camino.

Todo se nos presente con gran luz y claridad, y la belleza nos motiva en todo lo que nos proponemos. Empezamos a componer.

Sin embargo, algo pasa: poco a poco empezamos a perder la audición. Lo que antes era tan claro ahora se torna nublado, confuso. No nos queda ahora tan patente cuál es el camino a tomar y nos asedian las dudas acerca de nuestra vocación.

La voz de Dios deja de resonar tan fuerte como al inicio y el mundo se nos presenta, poco a poco, como inmerso en un perturbador silencio cósmico. Sin embargo, seguimos componiendo.

Llega un punto en que no escuchamos absolutamente nada, y allí empieza a asomar el demonio de la desesperación.

Sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, que nada de lo que hacemos tiene un sentido, que deberíamos detenernos y optar por otra cosa. Pues ¿Por qué Dios daría, a un músico, sordera? ¿Por qué a alguien, llamado a ser feliz, dificultades?

Recuerda esta limitación ontológica a aquellos versos de Borges:

Nadie rebaje a lágrima o reproche

esta declaración de la maestría de Dios,

que con magnífica ironía me dio

a la vez los libros y la noche.

Sin embargo, esto tiene una razón de ser. Hemos dicho que la vida es una sinfonía, una que cada uno de nosotros y sólo cada uno puede componer. Pues bien, he aquí la paradoja fundamental de la santidad: que todos podrán escuchar lo que hacemos, menos nosotros mismos.

No significa esto que no seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Beethoven sabía bien lo que estaba componiendo y cómo debería sonar aquello. La dificultad no reside en ello sino en que, como en el caso del compositor, no tenemos la certeza del alcance que nuestras acciones pueden llegar a tener, pues es tanta la dificultad de componer siendo sordos, de buscar la felicidad y la belleza en medio de los pesares, de ser fieles a Dios en medio de las montañas y de los desiertos, que nos apela a menudo un desagradable sentimiento de patetismo.

Cualquiera diría que es una locura ¿Estando sordos, componer? Es mejor dedicarse a otra cosa y colorín colorado, sin mucho más problema.

Sin embargo, formamos nosotros parte de una historia mucho más grande que nuestro ombligo. Somos hilos en las sagradas manos de Dios, hilos que se entrelazan, anudan y tensan entre sí, confeccionando conjuntamente un telar de inmedibles dimensiones y de inefables coloraciones.

Pero nosotros estamos acá, abajo, donde todo el telar se ve feo, donde todos estamos sordos y no entendemos por qué componemos lo que componemos. Pero cuando demos la vuelta, cuando veamos a Dios (y al telar) cara a cara, entenderemos toda su magnificencia y escucharemos por fin.

La sordera no radica, pues, en una discapacidad física como en la de Beethoven sino en una limitación espiritual que Dios deja que nos acorrale para que aumentemos nuestra Fe en Él, le encomendemos todo a su Providencia y reduzcamos lo más posible la confianza que tengamos en nuestras propias capacidades (sin, por ello, menospreciarlas).

Y nuestra sinfonía, nuestra vida, siempre tendrá partes altas y bajas, scherzos y adagios, momentos felices y tristes, magníficos y terribles, virtuosos y viciados. Toda esta irregularidad, lejos de quitarle hermosura, la magnifica: el conjunto de notas agudas y graves se entrelazan entre sí en un todo orgánico que sustentándose internamente da lugar a una experiencia inigualable, esto es, al testimonio.

Empezar es de todos, perseverar es de santos.

San Josemaría Escrivá

Pero si seguimos componiendo a pesar de la sordera, a pesar del desánimo y de la desesperanza, de la tristeza y del dolor, nuestra sinfonía, tarde o temprano, se acabará. Y nosotros no la escucharemos, pero los otros sí. Nosotros iremos junto a Dios a rendir cuenta de nuestros actos y toda nuestra vida se presentará ante nuestros ojos, y recién entonces se abrirán nuestros oídos y escucharemos por fín el conjunto de todo lo que hemos hecho.

Y los que queden aquí aún en la tierra, mientras son sordos a lo que cada uno de ellos compone, escucharán lo que nosotros mismos hayamos compuesto.

Y yo me pregunto: ¿Cuál será su reacción? ¿Cómo nos recordarán? ¿Acaso, como a Beethoven, eufóricamente? ¿O nos abuchearán y se retirarán antes incluso de que termine la función? ¿Tendrán sus rostros lágrimas de emoción o de tristeza? ¿Tendrán sus rostros, acaso, lágrima alguna? ¿Le habremos dejado algo a este mundo, habremos sido eco de la voz de Dios, o nuestra presencia en él habrá sido indiferente?

La vida es una obra de teatro que no permite ensayos… Por eso: canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos.

Charles Chaplin

Dios nos ha llamado, nos ha dado una misión: darnos a los demás para encontrarlo a Él en su Amor.

¿Nos dejaremos consumir por aquel silencio cósmico o buscaremos llenarlo con la música de nuestra vida? Eso es algo que únicamente nosotros sabemos.

Pero sólo una cosa es segura: si Beethoven y los santos pudieron, nosotros también lo haremos.

¿Te encanta Tolkian?

Suscríbete en menos de 20 segundos para recibir semanalmente el mejor contenido de nuestra revista en tu correo.

Thiago Rodríguez Harispe

Publica desde febrero de 2022

Aunque la aventura sea loca, intento mantenerme cuerdo. Argentino. Intento poner mi corazón en las cosas de Dios. Cada tanto salgo de mi agujero hobbit y escribo cosas.

Cómo saber mi vocación

Seguramente te has preguntado alguna vez qué quiere el Señor de ti, a qué te…

El Dios uno y Trino, el Dios Amor

Cada año el domingo posterior a la solemnidad de Pentecostés, se celebra la…

La ternura de Dios

A veces, querido lector, somos frágiles, nos equivocamos, hacemos el mal que no…

¿Te sientes inspirado?